Im Porträt

Gesichter unserer Gemeinde

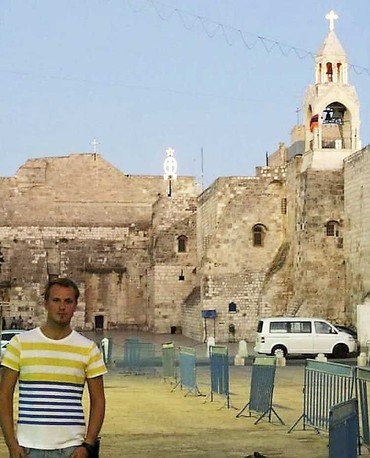

Kai Walz

Lieber Kai, du leitest eine evangelische Kita in Berlin. Was ist dir dabei wichtig?

Das Wohl der Kinder! Der Kindergarten soll ein Ort sein, wo sich Kinder, ihre Familien und die Mitarbeiter*innen angenommen und wohlfühlen und der zu vielfältigen Begegnungen und Erfahrungen einlädt. Ein Ort, wo wir Gemeinschaft erfahren und wir uns auf das Leben einlassen und dabei die Perspektive der Kinder einholen und erkundigen. Ihre Bedürfnisse und Interessen, ihre Entdeckerfreude und ihr Forscherdrang, ihr Einfallsreichtum und die Vielfalt ihrer Ausdrucksmöglichkeiten stehen dabei im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit. Mir ist wichtig, den Kindergarten als einen Bildungsort zu begreifen, wo das kindliche Spiel seine essentielle Bedeutung erfährt. Dabei soll der Bildungsbegriff nicht nur auf Wissensvermittlung reduziert werden, sondern im Humboldt’schen Sinne verstanden sein: Bildung als eine Auseinandersetzung mit sich selbst, mit anderen und seiner Umwelt; eingebettet in einem ganzheitlichen Ansatz oder wie Fröbel es formulierte: mit Kopf, Herz und Hand.

Als Leiter eines evangelischen Kindergartens liegt es mir am Herzen, dass nicht nur evangelisch draufsteht, sondern auch evangelisch drinsteckt. Die dortige Gemeinde, die mich herzlich und warm als Leiter des Kindergartens aufgenommen hat, entschied sich vor einigen Jahren bewusst für einen Kindergarten in ihrer Mitte. Mit viel Herz (und Schweiß) engagiert sie sich für den Kindergarten, sodass dieser ein aktiver Teil des Gemeindelebens geworden ist. Die Gemeinde ist nicht fernab, sondern ganz nah, sodass eine qualitative Bindung geschaffen wurde und Kirche und Gemeinde für die Kinder konkret erfahrbar wird. Wir sind ein evangelischer Kindergarten und leben einen modernen evangelischen Glauben. Wir orientieren uns am Kirchenjahr und feiern Feste wie St. Martin, Weihnachten und Ostern, wir erzählen Geschichten aus der Bibel und erfahren von Gottes Liebe zu uns Menschen.

Du hast dich dieses Jahr konfirmieren lassen. Warum?

Da schwingt ein wenig die vorherige Antwort mit. Als ich wieder zurück nach Berlin kam, war ich plötzlich „aufgefordert“ Stellung zu meinem Glauben zu beziehen. Ich habe eine Kindertagesstätte kennengelernt, wo es verpönt war, St. Martin überhaupt in den Mund zu nehmen oder generell „christliche“ Feste zu feiern. Und wenn sie gefeiert wurden, dann hießen sie nicht mehr St. Martin, Weihnachten und Ostern, sondern Lichterfest, Winterfest und Frühlingsfest. Es blieb oft nur noch eine „Hülle“ übrig, der man zusätzlich einen anderen Namen verpasste. Irgendwann bemerkte ich, dass diese Beobachtungen nicht mehr nur im Kindergarten zu machen sind, sondern dass Berlin diesbezüglich irgendwie anderes tickt als ich es von meinem Heimatsort im Nordschwarzwald, in meinem Ausbildungsort in Köln oder zuletzt in meinem Studienort in Wien kannte. Ich denke nicht, dass die Menschen dort wesentlich frommer oder gläubiger sind als hier, aber die Kirche mit ihren Traditionen finden dort noch Raum und sind in vielen Familien selbstverständlicher Bestandteil (wie Taufe, Konfirmation oder dass man zu Heilig Abend in die Kirche geht). Ich denke, die Kirche ist dort noch anders verwurzelt und nimmt wesentlich mehr Aufgaben im zivilgesellschaftlichen Kontext wahr; in vielen kleinen Dörfer am Rande des Nordschwarzwalds, da gibt es entweder nur einen evangelischen und/oder katholischen Kindergarten, auch die Jugendarbeit wird meistens von der Kirche organisiert. Klar, auch dort steht die Kirche vor Herausforderungen und vor Veränderungen, aber sie findet (noch) immer Ausdruck im Leben vieler Menschen, wenn auch mit zunehmenden Bedeutungsverlust. Nun aber zur Frage zurück. In meinem Heimatort war ich damals wohl der einzige, der sich mit 14 nicht hat konfirmieren lassen. Sowas gab es zumindest in meiner Familie noch nie (und wohl auch nicht im meinem gesamten Dorf). Meine ältere Schwester hatte sich, wie es sich eben gehört(e), konfirmieren lassen. Schließlich sind in meiner Familie alle getauft, da ist es dann nur logisch, sich auch zu konfirmieren. Es war aber irgendwie so, dass eine überwiegende Mehrheit derer, die mit mir im Konfirmandenunterricht saßen, allein nur deshalb dorthin gingen, weil es danach ein großes Fest mit reichlich Geld und Geschenken gab (sowas hat man, wenn, nur nochmal bei der Hochzeit). Ich hatte viele Fragen, die mir mein damaliger Pfarrer nicht beantworten konnte oder wollte, ich war mir schlicht nicht sicher, ob ich wirklich daran glauben kann. Und es nur wegen des Geldes zu tun, wäre falsch gewesen, sodass ich es also gelassen habe.

Ich blieb und bin wohl noch immer ein Fragender, aber auf diesem Weg war ich irgendwie, trotzdem, immer ganz nah an Gott. Egal, wo ich auf der Welt war, hatte ich immer das Verlangen in eine Kirche zu gehen. Es gefiel mir, sonntags die Predigten anzuhören und Weihnachten zu feiern. Als ich dann schließlich in Berlin war, merkte ich, dass „Christsein“ zu meiner Identität gehört. Etwas, was mir vorher wohl gar nicht so aufgefallen war. Mir ist klar geworden, dass ich darauf nicht verzichten möchte, auch wenn Fragen noch unbeantwortet sind und bleiben werden. Ich mag die evangelische Konfession, ich mag es, dass sie es erlaubt, Fragen zu stellen. Ich mag es, dass der Glaube mir eine Orientierung in meinem Leben gibt und sozusagen nicht im ewig gestrigen verharrt, sondern „mitwächst“ und (zunehmend) Menschen nicht ausgrenzt, sondern einlädt. Ich mag die Traditionen, die damit verbunden sind, ich mag die Gemeinschaft, ich mag die Musik und die Orgel in der Kirche und noch vieles mehr. In dieser, meiner Gemeinde, macht es mir auch Freude, mich über Kirche, Christsein und den evangelischen Glauben auszutauschen. Daher war es naheliegend, diesen Schritt endlich zu gehen (weil er für mich an Bedeutung gewonnen hat). An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Gemeinde!

Du hast beruflich im Ausland gelebt. Wo warst du und wie hat es dir gefallen?

Ich wollte schon als Jugendlicher die Welt erkunden. Vielleicht, weil ich als Kind nie Urlaub im Ausland, sondern immer in Konstanz am Bodensee gemacht habe. Vielleicht, weil ich mehr sehen wollte, als das, was es in meinem kleinen Dorf damals gab. So schön es dort auch war, als Kind aufzuwachsen, so sehr hat mich diese „Enge“ zusehends gestört, sodass ich in die Weite wollte.

Mit achtzehn bin ich nach Köln gezogen, um dort meine Ausbildung zu machen. Ich hatte wunderbare sechs Jahre in der Dom-Metropole, bevor ich mich dann entschlossen habe, in die große weite Welt zu ziehen. Mein erster Halt legte ich in Abu Dhabi und Dubai ein, Orte der Superlative - immer alles größer, schneller und goldener, aber auch einer der Extreme. Man hatte die reichen Saudis und Emiratis oder auch die Europäer*innen und Nordamerikaner*innen, die dort gut verdienten und auf der anderen Seite, die oftmals indischen Gastarbeiter*innen, die unter schlimmsten Bedingungen arbeiten und hausten. Zum Teil zu acht Personen in einem kleinen Zimmer eingepfercht, fahren sie sieben Tage die Woche Taxi oder bauen ein weiteres Hochhaus in die Höhe, bekommen eine Suppe und einen kleinen Lohn, den sie dann der Familie in ihren Herkunftsländer überweisen. Oftmals wurde auch gar kein Lohn ausgezahlt. Es konnte ein Ort sein, der sich für die, die Geld hatten wie Disneyland anfühlen musste, für andere konnte er sehr willkürlich und unberechenbar sein (so bekam ich mal einen Job nicht, weil der Scheich lieber jemanden wollte, der rote und nicht blonde Haare hat).

Danach ging es nach Rio de Janeiro in Brasilien. Ich war von der Weite dieses Landes beeindruckt, die ich erst bei einem Trip in den Amazonas so richtig erfasst habe. Es ist mehr ein Kontinent, als ein Land und die Natur einfach nur atemberaubend. Und überall ein üppiges Angebot an tropischen Früchten. Brasilien ist ein wunderschönes Land und auch das Land, wo ich zum ersten Mal eine Pistole an den Kopf gehalten bekam. Man lernt mit der Zeit, wie man sich sicher durch das Land bewegt und trotz dieses Vorfalls hatte ich nie Angst mir könne tatsächlich was passieren. Ich kann mich erinnern, wie es manchmal plötzlich geregnet hatte, sodass Straßen zu Flüssen wurden, oder wie ein Affe immer wieder ins Klassenzimmer kletterte um das Obst zu stehlen, oder wie die Kinder auf den Dächern der Favela Samba tanzten. Ich hätte mehr an den Strand gehen sollen, schließlich lagen die Strände von Ipanema und der Copacabana direkt vor meiner Haustür. Vielleicht war auch nur der Blick aus meinem Schlafzimmerfenster daran schuld, dass ich lieber in meinem Bett am Strand lag- schließlich blickte ich direkt auf die Christus-Statue.

Danach ging es nach Japan. Yokohama und Tokio. Es war eine komplett andere Welt. Ich weiß noch, wie ich die erste Nacht auf meinem Futon lag und ich mich fragte, ob das so richtig war hierherzukommen. Nicht nur, dass das Bett anders war, sondern auch Schrift, Sprache, Besteck und Toiletten, die HighTech pur sind (ich vermisse meinen japanischen Toilettendeckel). Japan ist faszinierend. Man liebt und hasst es zugleich, zumindest, wenn man dort wohnt. Zum einen kommt man sich vor, als wäre man bereits in der Zukunft, zum anderen, als wäre die Zeit stehen geblieben. Es ist ein sehr bequemes Land. Man kriegt immer alles rund um die Uhr, deine Telefon- und Stromrechnung kannst du beim Supermarkt nebenan bezahlen und gleichzeitig deine Post verschicken und dir Cupnoodles machen. Essen kannst du immer und überall gut, wirklich überall. Essen ist in Japan sehr wichtig und wird geradezu zelebriert; man unterhält sich ständig drüber und fotografiert es. Außerdem fühlte ich mich noch nie so sicher in einem Land wie in Japan. Dir können beim Einschlafen in der Bahn 100 Euro (Yen) herunterfallen, eine andere Person würde es aufheben, sich entschuldigen, dass sie einen geweckt hat und dir dein Geld geben. Apropos Bahn fahren. Mein japanischster Moment war der, als ich in der Bahn stehend eingeschlafen und punktgenau dann aufgewacht bin, als ich an meiner Haltestelle aussteigen musste. Ach ja, Verständnis für die Deutsche Bahn kann man nach einem Aufenthalt in Japan nur noch schwerlich aufbringen: Verspätungen werden hier im Sekundenbereich aufgezeichnet. Ich hatte in den drei Jahren nie irgendeine Bahn, die später als 30 Sekunden kam. Dabei haben die da Erdbeben und Taifun. (Gut, als das Erbeben in Fukushima war, da musste man tatsächlich mal etwas länger auf die Bahn warten). Jetzt im Herbst vermisse ich die heißen Quellen, wo man ein kleines rechteckiges Handtuch bekommt, was zum Umbinden zu kurz und als Waschlappen zu groß ist.

Irgendwann wollte ich wieder zurück nach Europa, mir fehlte die Art „europäisch“ zu leben. Ich bin nach Wien gegangen, wo ich nochmals studierte. Wien ist eine schöne, gepflegte Stadt mit viel Kultur und reichhaltigen Mehlspeisen. Besonders die „Heurigen“, in den Hügeln um Wien, haben mir gut gefallen. Für jemanden, der aus Süddeutschland kommt, ist Österreich oft kulturell näher als Norddeutschland. Berlin war in all diesen Jahren immer ein fixer Bezugspunkt. Neben den Besuch bei meinen Eltern war ich immer auch in Berlin, wenn ich auf „Heimaturlaub“ war. Ich hätte mir auch keine andere Stadt zum Leben und Wohnen wählen können als Berlin. Vielleicht, weil es nach Dubai, Rio de Janeiro und Tokio schwer ist, in einer anderen Stadt in Deutschland zu wohnen. Sie ist frei und das gefällt mir an ihr. Ich bin dankbar für diese Zeit, Ich habe so viel in der Welt gesehen, tolle Menschen getroffen und vielfältige Eindrücke gewonnen und Erfahrungen gemacht, die eigentlich für mehr als ein Leben reichen würden. Sie haben meinen Horizont nachhaltig erweitert. Das interessante ist, dass man bei einer solchen „Reise“ nicht nur andere, sondern vor allem sich selbst kennenlernt.

Lieber Kai, ich danke dir für das Gespräch.

Pfarrer Christoph Heil